Eigenstromerzeugung

Facility Management: Handwerksdienste » Technik » Elektrotechnik, Sonderanlagen » Eigenstromerzeugung

Eigenstromerzeugung ermöglicht Unternehmen, ihre Energieversorgung unabhängig zu gestalten und ihre Betriebskosten zu reduzieren

Technologien wie Photovoltaik, Windkraftanlagen und Blockheizkraftwerke sind häufig verwendete Lösungen für die dezentrale Energieerzeugung. Die Integration dieser selbst erzeugten Energiequellen erfordert sorgfältige Planung und Abstimmung mit der bestehenden Energieinfrastruktur. Energiemanagementsysteme sind entscheidend für die Optimierung und Überwachung dieser selbst erzeugten Energieanlagen.

Eigenstromerzeugung

Anlagen zur Eigenstromerzeugung werden eingesetzt, wenn ein Objekt mit im Objekt selbst hergestelltem Strom versorgt wird. In diesem Fall wird der Strom nicht aus dem öffentlichen Netz entnommen.

Es werden zwei Varianten unterschieden:

Anlagen, die erst in Betrieb gehen, wenn das EVU-Netz ausfällt und eine Netzersatzan-lage (NEA) für die Versorgung sorgt

oder Anlagen, die grundsätzlich einen bestimmten Anteil der benötigten elektrischen Energie erzeugen und deren Abwärme weitgehend genutzt wird, wie z.B. Blockheiz-kraftwerke (BHKW), und die dann die Notversorgung übernehmen.

Allgemeines

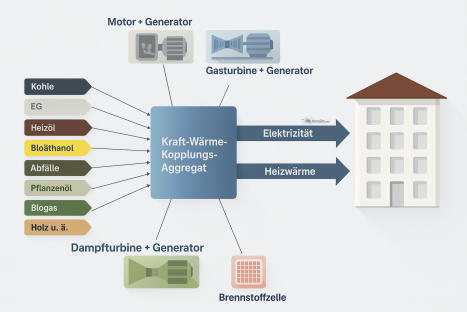

CHP-Einheiten arbeiten lokal und unabhängig von größeren regionalen Versorgungsunternehmen. Der Energieerzeugungsprozess in der CHP wird als Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bezeichnet. Sie liefert gleichzeitig Strom und Wärme. Dies bedeutet, dass im Konzept festgelegt werden muss, welche Energieform die KWK priorisiert.

Das Funktionsprinzip ist im Grunde genommen nicht besonders kompliziert. Sobald der kostengünstigste Brennstoff (oder eine Kombination von Brennstoffen) für diesen Prozess identifiziert wurde, wird Strom mittels eines Motors oder einer Turbine in einem Generator erzeugt. Die durch Effizienzverluste im Prozess entstehende Abwärme wird effizient zum Heizen genutzt. Heutzutage variieren die Systemgrößen erheblich, von einigen Kilowatt bis zu mehreren Megawatt.

Letztlich ist die wirtschaftliche Rentabilität der entscheidende Faktor für ihre Anwendung. Diese wird maßgeblich durch den Jahresverbrauch in Verbindung mit den täglichen Verbrauchsmustern beeinflusst.

Beispielhafte Berechnungsunterlagen

Die Dimensionierung, Konstruktion und Wirtschaftlichkeitsbestimmung eines KWK-Systems ist aufgrund der Einbeziehung verschiedener Randbedingungen komplex. Eine solche Bedingung betrifft die erwartete Stromvergütung für bevorstehende KWK-Installationen. Derzeit profitieren Betreiber von KWK-Anlagen gemäß dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz von einem vorläufigen Zuschlag.

Um dies in Anspruch nehmen zu können, muss das System vom BAFA genehmigt werden. Die bereitgestellte Berechnung dient als repräsentatives Beispiel und betont nicht die genauen Zahlen, sondern welche Daten und Details für das Facility Management bei der Bearbeitung solcher Projekte erforderlich sind.

Drei der wichtigsten vorausgehenden Überlegungen sind:

Was soll geliefert werden? (Strom, Wärme oder beides)

Ist die Abnahme, verteilt über das Jahr gesichert, so dass sich eine hohe Betriebsstun-denzahl ergibt?

Welche Wirtschaftlichkeit ist zu erwarten (Amortisation)?

Netzersatzanlagen (NEA)

Netzersatzanlagen sollen das Netz ersetzen, wenn dieses, warum auch immer, nicht zur Ver-fügung steht. Sie sind also eine Sicherheitseinrichtung für Anlagen und Einrichtungen, die nicht ausfallen dürfen, bzw.

die stets betriebsbereit sein müssen, wie z.B.

Kälteanlagen für EDV/Lebensmittellagerung/zu kühlende Güter

Wichtige Aufzugsanlagen

bei Produktionsprozessen besonders vorrangig berechtigte Maschinen.

Bei Unsicherheiten muss der genaue Umfang der Notstromverbraucher und deren Nutzung in Absprache mit dem Bauherrn, dem Benutzer und den zuständigen Behörden geklärt werden.

Notstromsysteme werden auch als Notdiesel oder Notstromgeneratoren bezeichnet. Sie bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einem Verbrennungsmotor, der mit einem Generator verbunden ist. Beide Teile sind auf einem Grundrahmen vormontiert. Wie allgemein bekannt, sind diese Systeme laut und verursachen einen erheblichen Wärmeverlust, weshalb sie in einem speziellen Betriebsraum aufgestellt werden müssen.

Für die Lage und Größe solcher Räume sind die folgenden Kriterien entscheidend:

Zufuhr von Verbrennungs- und Kühlluft

Wärmeabfuhr Abfuhr von Strahlungswärme des Motors und Generators durch Luft. Abfuhr der Kühlluft oder Abwärme mit Wasser (wassergekühlte Motoren)

Abgasabführung über Dach

Zuordnung zu den korrespondierenden Niederspannungsschaltanlagen

gesicherte Kabelwege usw.

Für einen sicheren Betrieb muss um die Einheit herum mindestens 1,5 m Freiraum vorhanden sein. Der Raum sollte auch andere Ausrüstungen wie Kraftstofftanks, Schaltanlagen, Starterbatterie, das Ein- und Auspuffsystem mit seinem Schalldämpfer und mehr aufnehmen können. Auch eine geeignete Betriebsstation ist erforderlich.

In der Planungsphase muss entschieden werden, ob die Installation der Einheit starr oder flexibel ist, da dies das Design der Grundlage und die Kabelverlegung bestimmt. Notstromdieselgeneratoren erzeugen Vibrationen, die sich negativ auf das Gebäude auswirken könnten. Daher ist besondere Aufmerksamkeit für die Montage der Einheit erforderlich. Das Design beinhaltet oft eine mechanische Isolierung der Maschine vom Gebäude mit einer spezialisierten Grundlage, die Vibrationen und Körperschall verhindert. Bei Dachmontageeinheiten ist die strukturelle Integrität ein zusätzliches Anliegen.

Für größere Systeme ist ein zusätzlicher Raum für Schaltanlagen notwendig. Im Gegensatz dazu können kleinere Setups die Einheit und Schaltanlage in einem Raum haben.

Systeme bis 250 kVA verwenden in der Regel eine elastische Montage, die durch Hartgummi oder Federlager erreicht wird. Leistungsstärkere Einheiten erfordern eine eigene Grundlage. Für noch größere Systeme werden mehrere Motoren parallel aufgestellt.

Standard-Energiequellen für diese Systeme sind Dieselöl und Gas. Für dieselbetriebene Einheiten sind Tanks für den Kraftstoff unerlässlich. Die Tankgröße wird hauptsächlich durch die maximale kontinuierliche Laufzeit des Systems bestimmt und hängt letztlich vom Vorzug des Bedieners ab. Es ist vernünftig, einen Mehrfachtagesbedarf in Betracht zu ziehen.

Gasangetriebene Systeme bieten klare Vorteile, aber gleichzeitige Gas- und Stromausfälle müssen vermieden werden. Aber wie kann man das vorhersagen?

Flüssiger Brennstoff wird in einem Tagesbehälter und einem größeren Lagerbehälter gespeichert. Der Tagesbehälter sollte einen Betrieb von 8-10 Stunden ermöglichen. Seine Größe wird nach der Formel geschätzt:

3 x Motorleistung [kW] = Tankkapazität [Liter].

Auch die Kühlung des Motors hat spezifische Anforderungen.

Zwei Verfahren haben sich bislang durchgesetzt:

Motorkühlung über eine indirekte Wasserkühlung. Als Faustformel kann angesetzt wer-den, dass der Rohwasserbedarf pro Kilowattstunde zwischen 35-50 l liegt.

eine direkt an das Wassernetz angeschlossene Kühlung, verbunden mit einer Rückküh-lung und mit Einbau eines Kühlwasser-Zwischenbehälters.

Es gibt auch die Möglichkeit, luftgekühlte Motoren zu verwenden. Da Gas jedoch im Vergleich zu Wasser eine geringere spezifische Wärme hat, sind die benötigten Luftmengen erheblich. Dies erfordert relativ große Lüftungsschächte und -kanäle. Zusätzlich muss die Abluft immer über das Dach geführt werden, was eine Herausforderung sein kann.

Für die Ermittlung der abzuführenden Luftmengen spielen

die Größe der Strahlungswärme,

die Generatorverluste

und die erforderliche Verbrennungsluft bei verschiedenen zulässigen Lufttemperaturdif-ferenzen

Die Kühlluftmengen für Motoren sind raumtemperaturabhängig und betragen etwa:

95 m3/h kW bei 30 °C Raumtemperatur

115 m3/h kW bei 37 °C Raumtemperatur

140 m3/h kW bei 45 °C Raumtemperatur.

Die obenstehende Abbildung zeigt beispielhaft diesen Zusammenhang. Eckdaten für die Auslegung sind:

die Motorentemperaturen liegen zwischen 85 und 95 °C,

und es besteht die Forderung, dass in Betriebsräumen von Netzersatzanlagen 40 °C - auch wegen des hier zeitweise arbeitenden Personals - nicht überschritten werden sollen.

Es ist wichtig, auf die Schalldämpfung des Auspuffs zu achten. Die Möglichkeiten sind Kammer-Schalldämpfer oder Absorptionsschalldämpfer. Wenn eine Lärmbelästigung der Umgebung weitgehend ausgeschlossen werden kann, sollten Absorptionsschalldämpfer gewählt werden. Sie bieten einen geringen Strömungswiderstand bei nahezu vollständiger Schallabsorption. Dies gilt sinngemäß auch für die Außenluftansaugung und die Abluftabführung.

Die Abbildung zeigt ein ideales Notstromsystem mit einem luftgekühlten Motor. Periphere Installationen wie Schalldämpfer sind jedoch nicht im Bild enthalten.

Auslegung der Netzersatzanlage

Eine Netzersatzanlage wird in der Regel für die notstromberechtigten Verbraucher ausgelegt (zeitliche Summierung der einzelnen Anschlussleistungen unter Berücksichtigung auch von Schein- und Blindleistung).

Bei der Konzipierung der Netzersatzanlage sind die folgenden Einflussgrößen maßgeblich:

Der größte Verbraucher, der von der Netzersatzanlage versorgt wird (u. U. auch Be-rücksichtigung des Anlaufstroms)

die Grundlast, zu der weitere Lasten aufgeschaltet werden,

das einzuspeisende Netz (231/400 V oder andere),

die Aufstellungshöhe des Aggregats und

besondere Aufstellungsbedingungen infolge Umgebungstemperaturen, Luftfeuchte, oder Verunreinigungen.

der Gebäudenutzung (Krankenhäuser, Versammlungsstätten)

und aus Errichtervorschriften besonderer technischer Einrichtungen (große Sprinklersys-teme, Feuerwehraufzüge etc.).

Wartung von Notstromanlagen

Grundsätzlich, also auch für Notstromanlagen stellt die VDMA-Richtlinie 24186 eine Checkliste für die Wartung zur Verfügung. Die Turnusse sind entsprechend der betrieblichen Bedingungen zu ermitteln und festzulegen sowie auf korrekte Einhaltung zu überwachen.

Liste enthält ein beispielhaftes Leistungsprogramm für die Wartung:

Antriebsaggregat auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prü-fen

Funktionserhaltendes Reinigen

Schaltschrank

Starterbatterie und Ladeeinrichtung

Druckluftanlasser auf Funktion prüfen

Kühlsystem äußerlich auf Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen

Kühlsystem auf Frost- und Korrosionsschutz prüfen

Antriebsaggregat und Nebenaggregate nach Herstellervorschrift warten

Öllagerbehälter und Rückhaltesystem (z. B. Wanne) äußerlich auf Verschmutzung, Be-schädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)

Leitungen und Anschlüsse der Brennstoffversorgungsanlage auf Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)

Umschalt- und Absperrventile der Brennstoffversorgungsanlage auf Funktion und Dichtheit prüfen

Füllstandanzeigevorrichtung am Lagerbehälter auf Funktion prüfen

Grenzwertgeber auf Funktion prüfen

Leckwarnsystem der Brennstoffversorgungsanlage auf Funktion prüfen

Generator auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen

Generator nach Herstellervorschrift warten

Generatoranschlüsse auf festen Sitz prüfen, Generatoranschlüsse im Bedarfsfall nach-ziehen

Generator auf Laufruhe prüfen

Spannung und Frequenz am Generator messen

Sicherheits- und Abschaltkriterien überprüfen (z. B. Ölmangel, Überdrehzahl, Kühlwas-sermangel)

Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)

Raumbe- und -entlüftung auf Funktion prüfen

Raumbeleuchtung

Alles aufschreiben, möglichst ins CAFM-System.

Um die Funktionalität von Erdung und Blitzschutz zu testen, könnten zusätzliche Schritte erforderlich sein. Ein Funktionstest gemäß VDE 0107 und 0108 ist ratsam, um die Betriebsbereitschaft des Antriebsmotors und des Startgeräts zu gewährleisten. Im Falle des Outsourcings wird dieser Test entweder durchgeführt oder muss separat vereinbart werden.

Im Anhang 22 mit dem Titel "Product Maintenance Emergency Power.xls" befindet sich eine Tabelle zur Berechnung der Wartungskosten für ein Notstromsystem. Das oben aufgeführte Serviceprogramm kann in dieser Tabelle je nach spezifischem Objekt angepasst und erweitert werden, da es entsprechend strukturiert ist.

Die Tabelle zeigt einen Eingabebereich für das Serviceprogramm und die zugehörigen Zeitschätzungen zur Bestimmung der Wartungskosten. In einem weiteren Teil der Tabelle werden auch die Kosten für die An- und Abreise des Servicepersonals berücksichtigt. In dieser Hinsicht hilft das Berechnungstool auch bei der Entscheidung, intern zu produzieren oder auszulagern.